Arquitectura marroquí moderna y la persistente división urbana por clases

Durante el Protectorado francés (1912–1956), ciudades como Casablanca, Fez y Rabat fueron rediseñadas para imponer una separación física y social entre europeos y marroquíes. Los distritos europeos se construyeron como símbolos de prestigio y autoridad, con amplios bulevares y grandes plazas, mientras que las medinas permanecieron estrechas, densamente pobladas y en gran medida intactas. Esta planificación urbana creó una economía dual y consolidó desigualdades sociales, un patrón parcialmente mitigado, pero también exacerbado, por el surgimiento de barrios marginales.

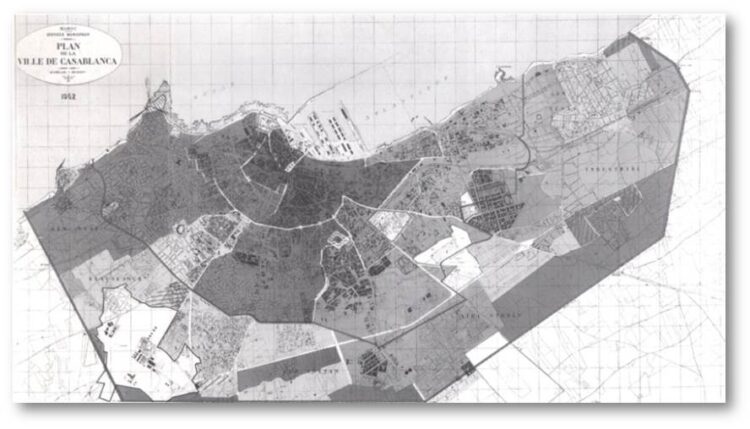

Arquitectos como Henri Prost, nombrado en 1914 por el general Lyautey, implementaron planes metropolitanos que enfatizaban el orden y la visibilidad, reforzando efectivamente las jerarquías coloniales. El plan de desarrollo de Michel Écochard de 1946 remodeló aún más los espacios urbanos, abolió prácticas de propiedad comunal y consolidó la influencia extranjera. Estas intervenciones estructurales, a menudo pasadas por alto en la historia y la teoría arquitectónica, utilizaron los diseños de la ciudad como instrumentos de exclusión social y mantuvieron jerarquías rígidas.

La independencia en 1956 otorgó a Marruecos soberanía política, pero los marcos urbanos coloniales persistieron. La arquitectura marroquí moderna, aunque busca la innovación, ha imitado en gran medida las tendencias globales que priorizan el espectáculo visual sobre las necesidades sociales y ambientales de las comunidades. Los desarrollos lujosos, los rascacielos y los complejos comerciales contrastan marcadamente con los barrios de clase trabajadora poco atendidos, destacando la continua marginación de los residentes locales.

Casablanca ejemplifica esta desigualdad urbana. Barrios como Anfa, Maârif y Racine son preferidos por marroquíes adinerados y expatriados por su seguridad, modernidad y atractivo comunitario, mientras que familias de clase media y trabajadora enfrentan hacinamiento, acceso limitado a infraestructura y aumento del costo de vivienda. Las propiedades vacías de la diáspora agravan la crisis habitacional, ya que a menudo se reservan para turistas o permanecen sin uso. Los programas gubernamentales como el Programa de Asistencia Directa para la Vivienda (Daam Sakane) buscan ofrecer vivienda asequible, pero suelen ubicar los nuevos hogares en las afueras de las ciudades, reforzando inadvertidamente la desigualdad espacial.

Las tendencias arquitectónicas modernas, impulsadas por la eficiencia de costos y la estética global, alienan aún más a las comunidades locales. La artesanía tradicional y los diseños culturalmente resonantes se sacrifican con frecuencia para maximizar las ganancias, relegando las funciones sociales y comunitarias de los espacios urbanos. Académicos como Christopher Alexander sostienen que tales enfoques globalizados descuidan las necesidades humanas y la cohesión social, convirtiendo la arquitectura en una herramienta de abstracción más que de construcción comunitaria.

Algunos historiadores argumentan que los planificadores coloniales, como Lyautey, pretendían que la separación espacial protegiera la cultura local en lugar de imponer jerarquías raciales. Sin embargo, los efectos estructurales de estas políticas, combinados con desigualdades socioeconómicas arraigadas, sugieren un diseño más profundo e intencional para mantener el control colonial. Como señaló Frantz Fanon, la ciudad colonial creó “dos mundos”, una dinámica replicada en muchas sociedades poscoloniales. Si bien no existen soluciones simples, reconocer estas causas históricas y estructurales es esencial para guiar reformas hacia un desarrollo urbano más equitativo.